貨物利用運送事業について

- ECビジネス

弁護士: 岡田信吾

ECサイトを運営する際には、第三者の運送サービスを利用して商品の運送を行うことがほとんどだと思われます。このような運送サービスの利用は、貨物利用運送事業に該当する可能性があります。

1 規制の概要

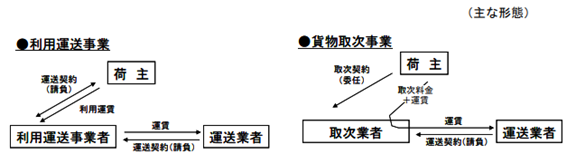

- 「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業をいいます(国交省QA1番)。フォワーダーと呼ばれることがあります。

- 「実運送業者」とは、トラック、鉄道、航空機など、輸送のための手段を自分で保有している事業者を言います。

より平易な言い方をすれば、貨物利用運送事業者は、自分ではトラックなどの輸送手段を持っていないけれども、荷主から荷物(他人の荷物)を輸送することを委託され、実際の運送は実運送業者に委託しながらも、対荷主との関係では荷物の運送について責任を負っている者、というイメージです。単なる運送契約の仲介業者ではなく荷主に対して運送責任を負っているという点が特徴です。

- これに対し、荷主に対して運送責任を負わない単なる運送契約の仲介業者のことを、貨物取次業者と呼ぶことがあります。こちらは過去には規制がされていたものの、現在では規制がありません。例えば、商品等の配達をする際に、通信販売会社が消費者と運送会社との間の契約を締結し、(運送そのものではなく)契約締結に係る対価を得る事業が、貨物取次事業と判断されたことがあります(引用:国交省ウェブサイト、国交省QA3番)。

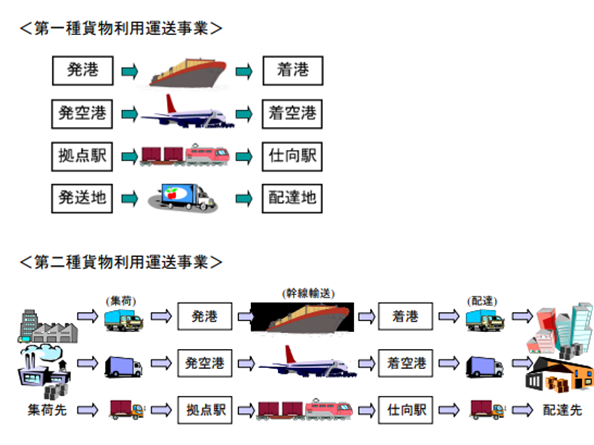

- 貨物利用運送事業には第一種と第二種があります。第一種は船舶、航空、鉄道、トラックのいずれか一つの輸送方法を利用して運送サービスを行う事業で、国交省への登録が必要です。一方、第二種は、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配達を一貫して行う事業で、国交省から許可を得る必要があります。

(国交省資料より引用)

第二種はDoor to Doorで必要な輸送方法をカバーしているのに対し、第一種はそのうちの一区間だけを切り取ってカバーしています。

利用運送事業者がさらに別の利用運送事業者を利用する「利用の利用」という形態も存在します。例えば、ある利用運送事業者Aがさらに利用運送事業者Bに運送を依頼し、利用運送事業者Bが実運送業者である国内航空会社に運送を依頼したという場合が典型的な例です(この場合、利用運送事業者Aが荷主に対して行っているのは、「国内航空利用運送」のうち宅配便事業と呼ばれる事業であり、利用運送事業者Bが利用運送事業者Aに対して行っているのは、一般混載事業です。後者の事業を行うためには、利用運送事業者としての許認可に加えて、航空法上の航空貨物代理店としての届出を国交省に提出する必要があります。)。

2 実務上の注意点

上述の通り、貨物利用運送事業とは、荷主の需要に応じ、運送責任を負って、他の運送サービス事業者に運送を依頼する形態を指します。そのため、ECサイトの商品の運送について、荷主に対して、「運送については弊社が責任を負います。」といった表示をすると、場合によっては、利用運送事業を行っているとみなされる可能性があります。

また、例えば自社で第三者に運送を依頼する際に、その運送サービスの形態を曖昧なまま進めてしまうと、荷物に事故が生じた際に責任を追及すべき主体が不明確であったり、適用される運送約款によって損害賠償請求が制限されてしまうなど、問題が生じえます。

運送サービスを含めたサービス形態を展開される場合には、貨物利用運送事業を含め、運送に関してトラブルが生じた場合に適切に対処できるよう、法的な事項を整理する必要がございますので、弁護士へのご相談をお勧めいたします。